桜井市ボランティア連絡協議会主催

「令和6年度 ボランティアスクール2」開催レポート

『大規模震災発生に備える講座』

第1部

『近い将来起こる可能性のある震災に対する対策と現状』

講師:桜井市危機管理課 西村 陸氏

第2部

『【能登半島地震】から学んだ被災者支援』

講師:奈良県社会福祉協議会総合ボランティアセンター 田中 和博氏

第3部

煙避難体験

指導:奈良県広域消防組合 桜井消防署 ⇒ 中止

令和7年2月9日(日)、桜井市立図書館研修室1にて、市ボランティア連絡協議会主催「ボランティアスクール②」として、『大規模震災発生に備える講座』が開催されました。

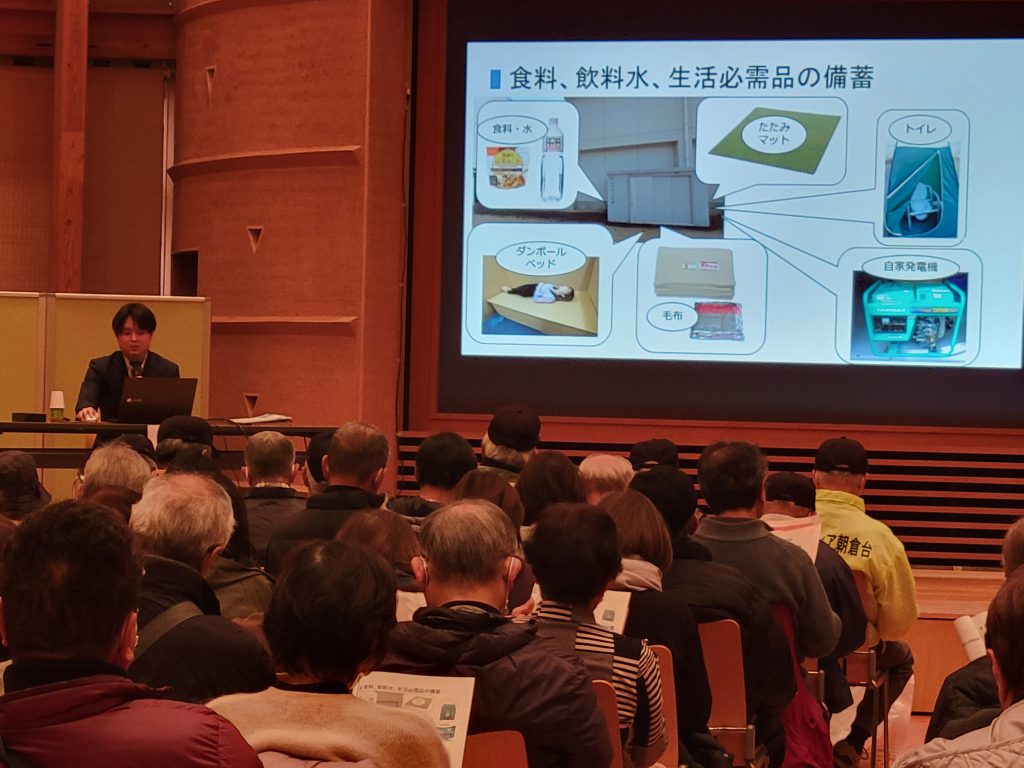

今回の講座は2部構成で、第1部では、桜井市役所職員 危機管理課の西村氏に、近い将来起こる可能性のある震災により、桜井市内で想定される被害の予測と、震災発生時に向けた奈良県および桜井市における備えの状況、各個人ができる対策などについてお話しいただきました。

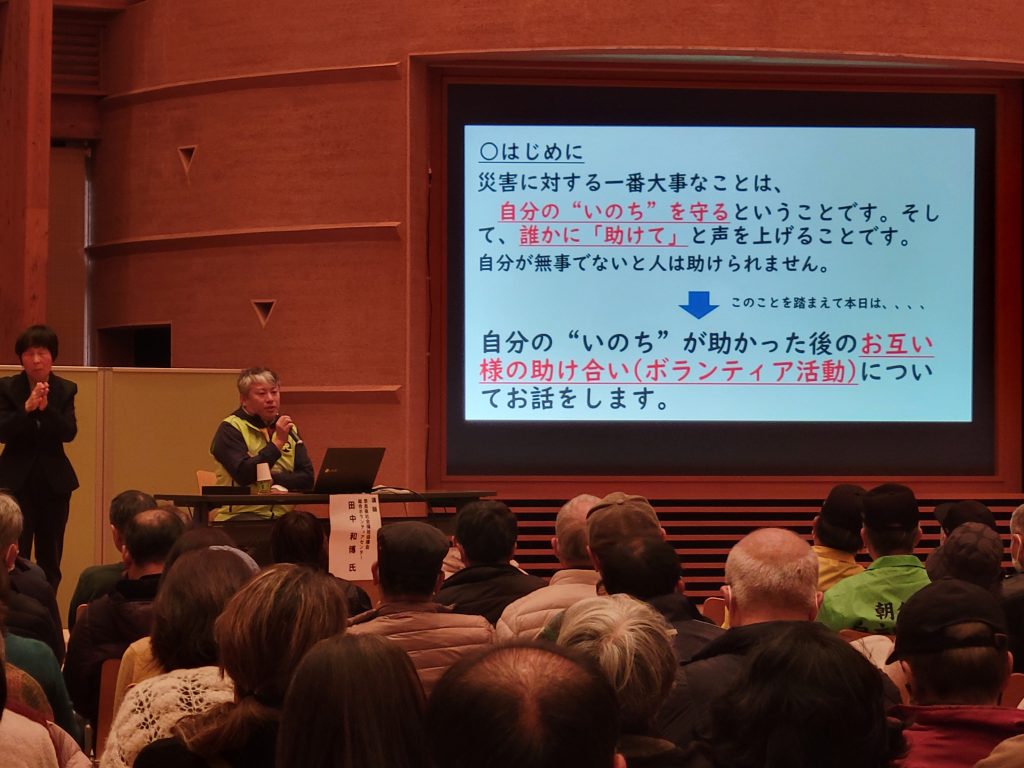

第2部では、奈良県社会福祉協議会総合ボランティアセンターの田中氏に、能登半島地震の発生後、ご自身が実際に被災地に入って携わられた支援活動のご経験から、被災者の心理や災害ボランティアに望まれること、災害ボランティアセンターの役割などについて詳しくお話しいただきました。当日の研修の中でも講師へたくさんのご質問が挙がり、またアンケートにも多くの感想・ご意見の書き込みがあり、参加者の関心の高さが窺えました。

「大災害から日が経ち、忘れがち、日々意識しなくなっていたことについて再確認できた」

「いつ南海トラフ地震が発生するかわからない状況の中での生活必需品の備蓄について考えさせられた」

「本当に自分の家族の為に用意しなければいけないと改めて思った」

「災害を自分事としてとらえること。被災者の心理状態の奥を探る・理解すること。ちょっとだけ笑顔になる活動がボランティア・・・とても響いた言葉でした」

「災害ボランティアとは、力仕事だというイメージであったが、多種多様なボランティアがあるのを知ることが出来た。まずは、自分の住んでいる地域をもっと知る必要があると痛感した」

「いつもボランティアさせていただく側の気持ちでいましたが、『受援力』ということについて学ばせていただき、大切だなと思いました」

「困った時に声を出す。助けを求める大切さがよくわかった」

「災害ボランティアセンターのことを知らない人に、教えようと思った」

「災害発生直後は、ご近所の助けが一番大切と思う。日常的にご近所付き合い(共助)が大切になると思った」

「『災害という問題を他人事から我がごとに』を心に刻んで、仲間を増やしていきたいと強く思いました」

などなど、本当にたくさんの感想・ご意見が寄せられました。市ボ連会員の皆さんは、防災講演会など災害緊急時のボランティア体験講座などを経験され、もともと防災への意識の高い方が多いですが、今回の講座で、さらに緊張感が高まり、災害の備えに対する意識改革につながったように見受けられます。

いつどこで起きるかわからない災害を他人事から我がごととして捉え、「いざ」という緊急時に自らの安全を確保するための備えについて、各々ができることの他、日頃から身近な地域の中で「助けて」と言い合える関係づくりなど、自助・共助について改めて考える機会となりました。なお、講演終了後、屋外での【煙避難体験】を予定しておりましたが、当日、橿原市でのガス漏れ事故発生の為、指導等協力をお願いしていた奈良県広域消防組合 桜井消防署の方々が緊急出動され、急遽中止となりました。

参加者アンケートの中で寄せられた質問に対し、各講師からいただきました回答を、こちらに掲載いたします。

令和7年2月9日ボランティアスクール『大規模震災発生に備える講座』アンケートにおける質問の回答はこちら ⇒PDF

【 ボランティアスクール当日の様子 】

桜井市ボランティア連絡協議会主催

「ボランティアスクール・ボランティア推進講演会」開催レポート

『たよってうれしい、たよられてうれしい。』~おてらおやつクラブの活動現場から~

講師:認定NPO法人おてらおやつクラブ 事務局職員 上村 康弘氏

令和6年6月1日(土)、桜井市立図書館研修室1にて、市ボランティア連絡協議会主催「ボランティアスクール」として、『ボランティア推進講演会』が開催されました。

講師として、認定NPO法人おてらおやつクラブの事務局職員 上村氏をお迎えし、おてらおやつクラブ様の活動紹介から、ボランティアの意義と効果についてもわかりやすくお話しいただきました。

おてらおやつクラブとは、お寺の「おそなえ」を仏さまからの「おさがり」として頂き、さまざまな事情で困りごとを抱えるひとり親家庭へ「おすそわけ」する活動です。2014年より活動を開始され、現在は全国の約2,000のお寺、約830の支援団体が連携し、毎月のべ役3万人の子どもに食品や日用品などをお届けされています。

参加者からは、「お寺へのおそなえがおすそわけという形で、子どもたちや貧困の家庭などに役に立っていることを今日初めて知って、感動しました」、「日本における子どもの貧困実態を知っておどろき、おてらおやつクラブのことは知らなかったが、その存在は大きいと思った。ボランティア活動実践者として、おてらおやつクラブへの協力を考えてみたい」、「とても貴重な活動をされていることを知りました。ボランティアの意義について、改めて学ばせていただいた気がします。助ける立場から、助けられる立場にいつ変わるかわからない。お互いに助け合える社会に!!」、「ボランティアが介護予防につながるということにはびっくりしました。ボランティアを続けることに効果等があることが良くわかり、続けていきたいと思います」、といった声が寄せられました。

今回、おてらおやつクラブの活動を詳しく知り、その活動理念である「たよってうれしい、たよられてうれしい。」というボランティア活動にも根差す思いについての学びを通して、人とひととが温かな心でつながり支え合うことの大切さを再認識し、参加者それぞれが自分にできることを改めて考える機会となりました。

参加者アンケートの中で寄せられた質問に対し、おてらおやつクラブ様からいただきました回答を、こちらに掲載いたします。

令和6年6月1日ボランティアスクール『ボランティア推進講演会』アンケートにおける質問の回答はこちら ⇒PDF

【 ボランティアスクール当日の様子 】

お問合わせ先:桜井市ボランティア連絡協議会事務局(桜井市社会福祉協議会内)

TEL:0744-42-2724

桜井市ボランティア連絡協議会主催

「ボランティアスクール」開催レポート

『身近に発生する水害に備える講座』~気象・避難情報の正しい知識・行動を学ぶ~

講師:桜井市役所危機管理課 金田 真明さん 西村 陸さん

令和6年2月3日(土)、桜井市立図書館研修室1にて、市ボランティア連絡協議会主催「ボランティアスクール」が開催されました。

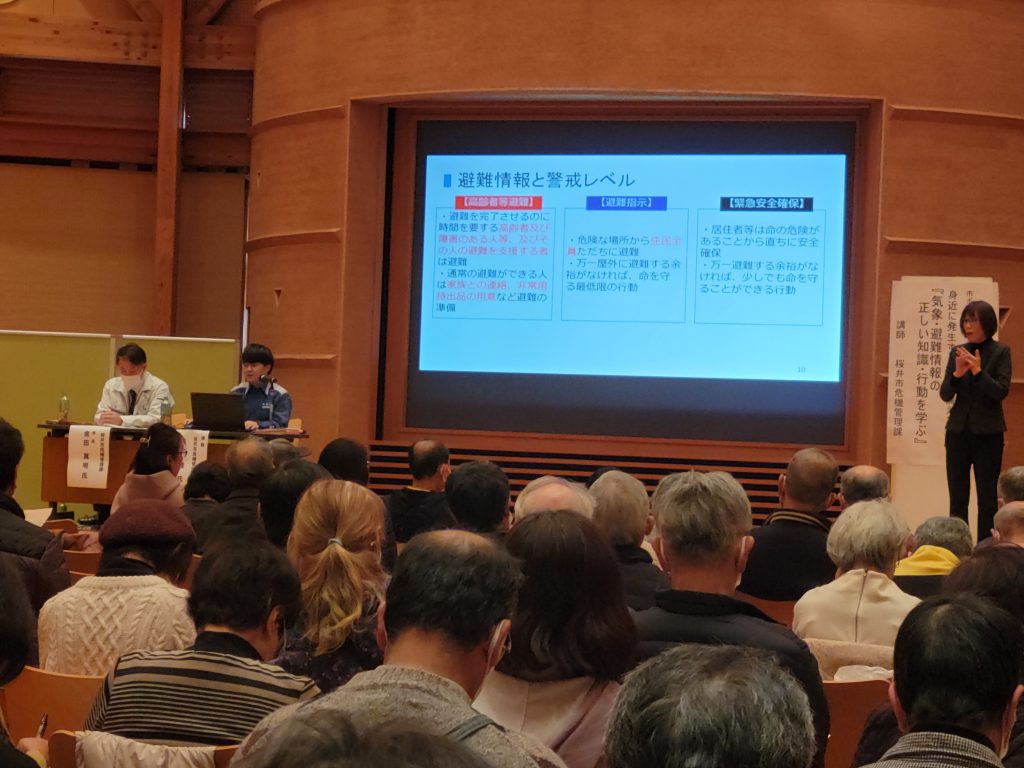

桜井市役所危機管理課 職員の方を講師として招き、桜井市のハザードマップの見方や避難所の場所、適切な避難のタイミングなどを確認し、また市内で実際に起こった水害での経験を踏まえた個人の対応について学びました。奇しくも本年元日に能登半島で地震が起きた直後の開催だった為、職員派遣で入られた時の被災地の状況も報告いただき、災害を自分ごととして感じ、いつ起こるかわからない災害に対して、日頃からの備えとして、自分にできることをそれぞれが意識し、考える機会となりました。

参加者からは質問も数多くあり、参加者アンケートでも、「自分たちの身は自分たちで守るという自助、互助の大切さを改めて感じた」、「忘れがちだが大切なことなので、今後も継続して防災に関して学んでいきたい」との声が多く寄せられ、防災についての関心の高さが窺えました。

参加者アンケートの中で寄せられた質問に対し、桜井市役所危機管理課からいただきました回答を、こちらに掲載いたします。

令和6年2月3日ボランティアスクール『身近に発生する水害に備える講座』アンケートにおける質問の回答はこちら ⇒PDF

【 ボランティアスクール当日の様子 】

お問合わせ先:桜井市ボランティア連絡協議会事務局(桜井市社会福祉協議会内)

TEL:0744-42-2724